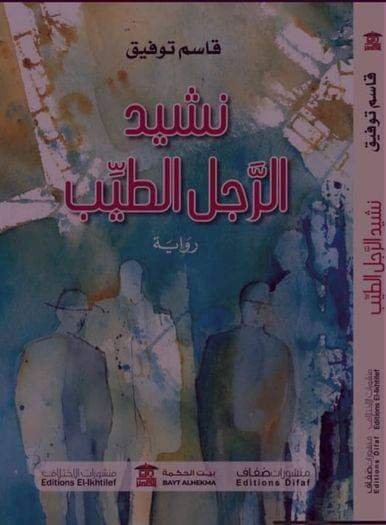

صدرت رواية قاسم توفيق الجديدة؛ "نشيد الرجل الطيب" عن ثلاث دور نشر عربية؛ منشورات ضفاف؛ بيروت، بيت الحكمة؛ القاهرة ومنشورات الإختلاف؛ الجزائر؛ في وقت واحد.

تقوم الرواية على الصدمة منذ بكريتها حتى انفضاضها المتكرر، ابتداء من المقطع الشعري للشاعر ضائع الصيت "مظفر النوّاب"؛تعبيرا عن مكنون إنساني متفاوت ليس في الشخصيات فقط؛ بل في الومضات الحارقة التي توخز العقل والفكر، بل وتصل إلى العمق.

ليس أجمل من الكتابة التي تُحدث لديك نوعًا من التحدي؛ التحدي الذي يعلمك أن الكاتب يكتُبكَ، يفيض عليكَ بما يملأ شغفك في الانكشاف، وهكذا كان الروائي "قاسم توفيق".

ما بالك برواية أول سطرها: "أوّاه، أين توارى عنادك أيُّها البغل؟"، في استفزاز واضح لنوعين من القرّاء؛ فالقارئ المهذب الذي تؤرقه مثل هذه الشتيمة "البغل" يفتح فاهه استغرابًا من "البجاحة" الأولية للكاتب - رغم أن "البغل" اسم لحيوان يعتاش عليه كثير من الناس – مستفزا إياه للمضي في القراءة، وأما القارئ الدودة، فتعلو وجهه ابتسامة قائلا: هكذا تكون المتعة، ثم يُمصمص شفتيه مواصلاً القراءة.

ينقلنا الكاتب إلى التقاطة فلاشية لمشهد أولي لفيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" للراحل أحمد زكي، مع انزياح بسيط عن الرؤية المنضبطة لحالة الفرح "عريس وعروس" ، بل جعله مشهدًا أحادي الجانب، ويبدأ الإجهاد اللذيذ والمتعمد من قبل الروائي "قاسم توفيق"، في اتخاذ الحدث منحنى دراميا متلاحقا، ولأن المرور أو القفز على هذه النقطة سيكون مجحفا؛ فإن الالتقاطة الفلاشية لأحمد زكي كانت ضمن الصورة المعروفة للشخصية المصرية التي تواجه المصاعب والمصائب بكثير من الفكاهة باختلاف درجاتها، حتى أنها قد تدمعك بانتحاب أو بضحكك من داخل قلبك! أما الشخصية الأردنية التي ينتمي إليها الكاتب؛ فقد جعلته غير سائر ضد التيار الغالب، حيث سيعالجها وفق رؤى فلسفية متوائمة مع الحدث "التصوير" وجدلية المهنة التي أحبها المصور أحمد زكي المصري، وبين المهنة المُكره عليها المواطن الأردني " مسعود الصائغ"، في مفارقة بين الشخصية المصرية الساخرة، وبين الشخصية الأردنية المفعمة بآداء دور "الهيبة" وعلامة الجودة فيها: "التكشيرة الأردنية".

* على الرغم من البداية التي يتخيل القارئ أنها نُتفة من رقاقة حكاية، إلا أنها تختصر باعا كبيرا من الحكاية، عبر حركة بانورامية دائرية، مطعمة بوخزات من التشويق للآتي من الأحداث ، ولأن كاتبنا يملك من الفلسفة الحياتية الكثير؛ فبمجرد التدفق من خلال الحدس الإنساني؛ يُمسك "طبشورته" كاتبا عنوان الدرس، ونحن له منصتون، فنراه معلقا على انتقال شخصيات الرواية من الفعل السلبي إلى الفعل الإيجابي، ويحدث بأن يُسرع قارئ في التهام السطور للحاق بالمتعة، فإذا بكاتبنا يلقي بالطبشورة، قائلا: ارجع للقراءة المتأنية لتفهم يا ابن الـ ......!

* ماذا لو سافرت أيها القارئ لمنحة دراسية مدفوعة التكاليف، لمدة 8 سنوات و40 يوما، 8سنوات اغتراب، ويحدث أن تكون السنوات لا تساوي جناح بعوضة من يوم من أيام الـ40 داخل وطنك، فقط حين تعلم أن المكان هو "دائرة المخابرات – الزنزانة"!

تُرى كيف تكون الأيام في الوطن أكثر بؤسا من اغتراب عمر خارجه، بحجة الانتماء لحزب يساري، يعززه مكان المنحة الدراسية "كوبا"!

يمكن أن تكون الحصص المخابراتية صعبة المراس في بدايات كل تشكيل حزبي، لكن كاتبنا يسخر منها، بملل من نفس الأساليب التحقيقية منذ عشرات السنين، وكأن العقل الأمني لم يتغير، ومرشد الجريدة ما زال يقرأ الجريدة المثقوبة منذ 50 عاما!

وكأن الجسد العربي أصيب ببلادة بفعل الجين الوراثي من أيام سحيقة، حيث المشاعر تخترق مفاتيح الزنزانة، لتعبرها للسجّان وتشفق عليه.

في منظومة القيم يبقى الإنسان الحر غير قابل للمكوث في حظيرة الأنظمة القمعية، فكانت رصاصة الانفلات من القفص هي الحل!

كل نظام يقوم على القمع هو نظام كرتوني هزيل وإن طال، حجته واهية كمرؤوسيه الذين يرتعدون خوفا من فكر مخالف، ولا يأبه السذج من تكرار نفس الفعلة التي أودت بحياة "حنّا"، أما السجين المثقف "مسعود"، فقد كان محنكا بالقدر الذي أعجز المحقق، وأعجز المنظّر اليساري المتحجر!

* يبرز في المشهد الروائي ضمن الأعمال الروائية الإنسانية مصطلح "البطل المأساوي"، وهو تعبير يقوم على الولوج للعمق الإنساني بوجهه الكالح الحقيقي، برغم كل التلوين الحاصل على المشهد المرئي إلا أن المأساة تتشكل بفعل التجاذبات المستمرة في حياة البطل، وفي "نشيد الرجل الطيب" تتقاسم الشخصيات دور "البطل المأساوي" ففي كل زاوية من الشخصيات مأساة؛ باختلاف الدرجة والكم الظاهر في التأثير ضمن أحداث الرواية، وفي هذا يتداخل هذا المصطلح مع مصطلح آخر؛ الحُبكة، ففي كل انتقالة مع شخصيات الرواية، تتجدد الحُبكة بشكل متغير ومتجدد، وكأنها تسير وفق عملية "الاستلام والتسليم" تماما كسباق التتابع؛ وفيه يتناوب المتسابقون في استلام وتسليم العصا، فيكون كل متسابق في ذاته بطلا مستقلا، لكن ضمن منظومة السباق، وكذا الرواية.

وفي ارتكاز آخر يوخز الكاتب ألبابنا ببعض الغرز من بين ثنايا الحياة المحكية، ومنها:

* المعاملة الدونية التي يتلقّاها المرؤوس من رئيسه ممثلة في "محمد العبد"؛ بوصف ذلك قانون تعامل عربي في دنيا الأعمال، يقابله الإذعان دون أي رد فعل.

* عدم الثقة من قبل رئيس العمل بغيره، مهما وصل إتقان العاملين أو ثقته بهم، لأن ذلك يعتبر تضحية بالغة الخطورة.

* التجارة لا تعرف التخصص، فالمال هو الهدف، فلا ضابط إلا من خلال منظومة الكبار المتفق عليها.

* جدلية العلاقة بين الرجل والمرأة والجسد والحب، وتناقض المفاهيم الخاصة مع النفي في حالة اليقظة، وحالة الانفصال وحالة القرب، والاختلاف مع المجتمع الذي يرفض العلاقات المكشوفة والمتخفية منها، وللسخرية فإن نفس المجتمع الرافض هو الذي يمارس ذلك في الخفاء، رافضا انكشافها، حتى وإن كان متاحا وبرحابة لتكون علاقة طبيعية، لكن يبقى اللوم حاضرا في تلك النقطة الجاثمة في الدماغ!

- يسلط الكاتب الضوء على تغول مافيا المال، حتى إنك لتحس أنه أسلوب يرتقي بحجم ما نراه عبر الشاشة الصغيرة، من خلال المسلسلات التركية المدبلجة للعربية، وبعض المرئي الذي يحاكي الغير!

- كان الكاتب موفقا في استحضار طريقة (صهاريج غسان كنفاني)، لكنه لم يشأ أن يكون متكاملا مع الوصف بل جعل الفكرة، وأضاف تسهيل الأمر عبر خطة ذكية.

-نرى في (نشيد الرجل الطيب) دولة مصغرة تحت الأرض بكامل خيلائها، وفوق الارض بما يريد الكبار أن تظهر قوتهم أمام العامة ونظرائهم.

لعل المهن تؤثر في كينونة الإنسان، فبعضها يُكون شخصية صعبة المراس، كالمهن العسكرية والشرطية، وأخرى لينة كالفنون، وبعضها تأملية منا في "المصور مسعود"، حتى في تتداخل في ألوان الكلام ودرجات التفوه المتفاوت.

- في "فلاش باك" متقن يحيلنا الكاتب إلى حادثة الصدفة والتي من خلالها كان الانتقال للتصوير بامتلاك كاميرا نوع "أركون" في التفاتة مستقلة للنظرة من لعبة اليانصيب، مبتعدة عن الطول الزمني للمسابقات.

-لقد اقترب الكاتب من التوجه اليساري اقترابا مفخّخا، ضمن صراع ثلاثي الأبعاد (المبادئ – التضحيات – الواقع).

- جعل التخاطب الخفي بين الشخصيات غير المتلاقية وجها لوجه، انتقالة ذكية، اقتضى أن يجعل منها رؤية استطالة للوميض البانورامي القصير في التكوين الكتابي للأحداث.

-في ارتكاز آخر في الجزء الثالث من الرواية يبتدئ بفلاش باك آخر يكشف حبكة السائق "أنيس الصائغ"، والد مسعود الذي أراد التذاكي، بغرض البحبوحة، فإذا بحبر الكبار يغرقه حتى كاد يدفع حياته ثمنا له!

ومن خلال الذاكرة المرمّمة ينقلب حال شخصية أخرى في السياق الدرامي (لمار)، للظهور لإسناد وتعويض اختفاء (ناديا) عن مفاصل الرواية في جانب ما، وإمساكها بزمام المشهد الحميمي.

- تعود الرواية من جديد للتسليط على الإرث التاريخي للحزب الشيوعي، والذي أصبح مجرد ذاكرت لتوجه فكري تعاظم في منتصف القرن العشرين، وبدأ أفوله لمحددات متعارف عليها، إلى أن فقد الكثير من أنصاره، وتبقى الخليط البرستيجي لمنتسبيه من التنظير والفكر.

- إن خلت حكاية من الحب، فاعلم أن الحبر عقيم، فكان لا بد ان يرش الروائي كلما سنحت له الفرصة، بأن يمنحنا قبلة في الهواء، وغمزة تبوح لنا: " لا حياة دون مغامرة حب".

ووسط هذا الكم المتناغم في الرواية؛ يقرص كاتبنا المشهد الثقافي في الأردن خاصة، ويعريه حتى الثمالة، بل ويفصل المكان ويجعل من "بهاء العبد" أنموذجا صارخا للمثقف الباراشوت، الذي لا ناقة له ولا جمل، سوى إتقان التجارة الثقافية الأدبية لتحسين صورة اللوحة الرمادية للتجارة الممنوعة، وإن اقتضى ذلك بعض النضج الخفي الممنهج في إظهار المؤسسة الثقافية البالونية.

بين "لمار" و"ناديا"؛ تناوبٌ على مراوغة الأحداث وسنصاب بالدوار اللذيذ في تشابه الأدوار، وبينهما يتعالى نهم "بهاء العبد" في إذكاء سيرة المؤسسة التي لا يعرفها سوى المصفقون القريبون من المشهد الثقافي، في مشهد لأشخاص لا وزن لهم سوى التقاطات ودروع وبضع حروف تزكي نفسها بعدم التجنيس لشكل ما يكتبون!!

- على الرغم من كل السطوة والإحكام والعقل المخطط في مجال المال، إلا أن الحبر الإنساني يسيل رغما عنا، فهناك أشياء لا تُشترى أو تباع بكاملها، وإن غابت، وقد لمسنا ذلك في موت شخصية "الزين"، وفي عالم "غازي العبد" المتقاطع رغما عنه مع عالم "مسعود الصائغ".

- كيف يمكن أن تكون ابتسامة الموناليزا الخدعة الأولى في الفنون البشرية! وهل عقدة "أوديب" باقية بعد أن أعمل الروائي معوله فيها؟ شيء من الرؤى تجيب عنه الرواية.

- ما أجمل أن تكون النهاية متباطئة في سيرها، تبدأ من العقل ثم تمضي بروية فاستكانة، لكن الأجمل أن ينتشي القارئ في نهاية الرواية خلافا للأخريات من الحكايا، فهي منبت الذاكرة ورحيق الفكرة، فكانت الحبكة في آخر سطر في الرواية هي سكرها وملحها في آن واحد.

وكما ابتدأت الرواية بمقطع مشابه لفيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، انتهت بمقطع مشابه لنهاية حياة كبار المافيا، وكثير من الروايات التي ترافق حياة المقتربين من الأعمال الخطرة.

لقد نجح الروائي "قاسم توفيق" في رسم صورة كولاجية للمعنى والبنية الداخلية للأحداث، وفي افتراش الكولاج بشكل متقن، حيث جمع المقاطع والفلاشات المرئية المتناثرة، وسكبها في نسيج سردي موحد، دون أن نحس بوجود خلاف بين الانتقال وومضات الاستلام والتسليم، وارتقى في نوع الكولاج، فرأينا الكولاج بالميتاسرد؛ بوصفه الخطاب المتعالي، في رصد الملامح الفلسفية في الكتابة التي تبرز في الرواية، والذي أسهم في تحقق الوحدة العضوية والموضوعية، وسير النص الادبي في مسار غير مختل، جعل منها خطابا تأسيسيا بتكنيك مقارب للرشقة الأولى الممتدة من الرواية إلى الكولاج الفوتوغرافي الحاصل في شخصيات العمل.

طلعت قديح؛ شاعر وناقد فلسطيني يعيش في غزة.

bokra.editor@gmail.com

أضف تعليق